目前来看,用户对自己的信息安全度是较为重视跟敏感的,因为这关乎每个人的切身利益,在不安全的网络环境冲浪跟在马路上裸奔没什么分别。因此,运营私域渠道的卖家必须比亚马逊等电商平台更重视信息安全性,在可提供给用户的功能数量和用途方面,私域渠道本就落于下风,若是连用户最基本的信息安全都保障不了,还谈何从电商平台引流。

引子:私域在互联网领域是相对于公域和它域的概念,在跨境电商领域,它有卖家的官网、微信小程序和独立站等不同表现形式,但不论以何种形式出现,其目的是一致的,即把游离的互联网用户流量和来自电商平台的流量吸收到自己的阵营当中,从而为卖家构建新的增量空间添砖加瓦。

私域运营在国内的跨境卖家群体中也不算特别陌生,但在2020年之前在我国并不十分流行,在此之前,亚马逊等家大业大的电商平台还是卖家的首选。

2021年的亚马逊大规模封号风波造成的影响是深远的,违规被封的卖家自不必说,就连躲过一劫的卖家也难免心有余悸,一时间人心惶惶。大家都在背地里思考未来出路:是否还要把大量资源投放到亚马逊?卖家能否跟核心用户建立更直接的联系而不是由亚马逊挡在其中?

思来想去,部分卖家终于幡然醒悟,原来问题的答案早就被解答出来了:走私域流量运营路线,这样既不会在明面上得罪平台,又能把核心用户流量牢牢抓在手里。

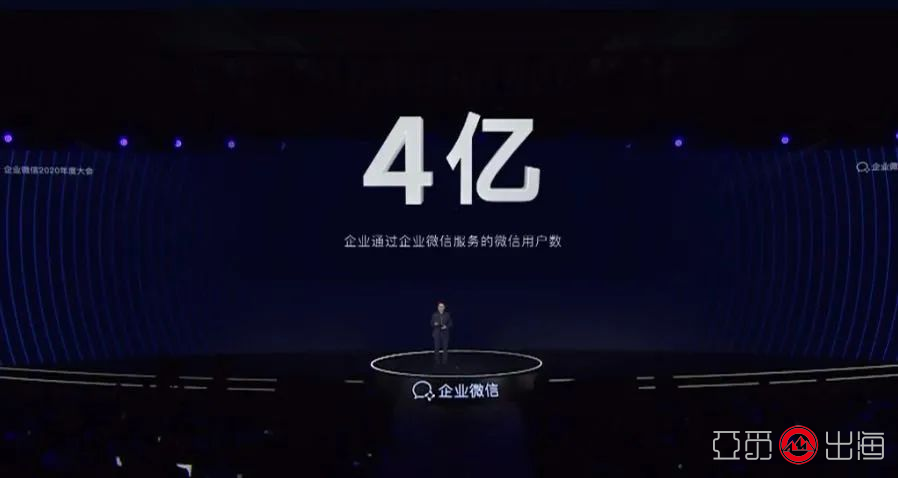

作为目前最主要的私域流量运营平台,2020年,企业微信国内私域流量增长迎来了爆发期。在企业微信2020年度大会上,腾讯微信事业群副总裁黄铁鸣透露:2020年,通过企业微信连接及服务的微信用户数已达4亿。

(来源:企业微信)

微信官方数据也显示,2020年微信小程序全年交易额同比增长超100%,私域流量运营已经成为企业寻找增量的重要渠道。

此外,使用企业微信的活跃用户数超1.3亿。合作方的数量也从过去的2万家增长到现在的8万家,增幅高达300%。

如此看来,私域流量运营的发展前景还是比较明朗的,但这也不意味着卖家建造了独立站或小程序就可以安枕无忧等着数钱,还是要在运营方面多揣摩用户的心思。

目前来看,用户对自己的信息安全度是较为重视跟敏感的,因为这关乎每个人的切身利益,在不安全的网络环境冲浪跟在马路上裸奔没什么分别。因此,运营私域渠道的卖家必须比亚马逊等电商平台更重视信息安全性,在可提供给用户的功能数量和用途方面,私域渠道本就落于下风,若是连用户最基本的信息安全都保障不了,还谈何从电商平台引流。

【一】

你大爷还是你大爷!?跨境电商明信片潮流兴起为那般?

最近一段时间,国内跨境出口电商卖家群体中兴起了一阵给海外用户邮寄明信片的潮流。

你可能会疑问:跨境电商和明信片还能产生关联?难道这又是哪个网络营销大师的最新发明?事实上,这明信片就相当于以往卖家往快递里塞的“返现求好评”的小纸条,是卖家集体智慧的表现形式。

(来源:Pixabay)

事情的源头,还得追溯到今年年中的亚马逊针对中国卖家展开的封号风波。虽然亚马逊声称被封号的5万余卖家大部分都涉及到刷单、刷评等触碰到了其底线和原则的行为,但也有卖家反映自己的店铺无故躺枪,造成了双方之间的又一轮信任危机。

据海关统计,2021上半年跨境电商进出口额高达8867亿元,其中出口就占了6036亿元,同比增长44.1%,形势本可谓一片大好,但亚马逊的突然“亮剑”,着实将卖家打了个措手不及。

如此一来,平台基本堵死了卖家在明面上引导消费者或雇佣水军刷单、刷评的路径,即使将来亚马逊放宽限制,卖家也得提前做好两手准备。就在此时,一种看似天马行空却又让人拍手叫绝的想法开始在跨境出口卖家群体蔓延开来,这就是文章开头提到的——给海外用户寄明信片。

让我们仅从可行性上分析此事,你会发现这还真不是卖家狗急跳墙的举动。因为从逻辑上讲,寄明信片是卖家的个人行为而不是商业行动,即使亚马逊想要证明这也是违规行为,其难度也会更大;其次,大宗订单与相对低廉的邮寄成本相比,哪怕只有1%的成功反馈率也足以给卖家创造增量了。

给海外消费者发明信片求好评,相当于从打正规战转为打游击战,从战略上忽视亚马逊封号对卖家造成的不利影响,另辟蹊径继续完成自己的战略部署,生动一点的描述就是“你封你的,我寄我的”,这再次体现了中国卖家高超的商业智慧。都说犹太人是天生的商人,现在看来,中国卖家其实也跟他们不分轩轾。

集体的智慧是无限的,此话所言非虚,但它却可能存在局限性。因为卖家的学历水平、从业经验、事业规模等参数都参差不齐,因此也就没有一种能契合所有卖家需求的营销套路。

对中小卖家而言,跨海寄明信片做营销的性价比确实不错;但对那些在事业上有更大追求的卖家,用心打造自己的私域流量才是正途。

而另一方面,这件事也给了亚马逊提了个醒:虽然亚马逊这次大量封禁违规卖家账号确实跟平台受到了强大的舆论压力不无关系。但还是那句话,堵不如疏,用简单粗暴的方法并不能真正解决问题。

疫情爆发至今,高达92%跨境卖家已在或想在Shopify上建站,而封号事件正好给了这批在平台和独立站之间犹豫不决的卖家下定决心的机会,42%的卖家由第三方平台转型到独立站,往打造自主品牌方向进军。

这也带动了Shopify业绩飞跃。6月30日,Shopify公布了其2021年第二季度财报。据其中数据显示,Shopify的第二季度收入达到11亿美元,也是其首个突破10亿美元大关的季度,与去年同期的7.143 亿美元相比,增长率高达57%。

由此可见,封号一定不是平台最好的解决手段,平台不太可能一劳永逸解决问题,更何况卖家的智慧是无穷的,正所谓“你有张良计,他有过墙梯”,平台也无法预估卖家接下来还会采取什么举措规避监管。

如果说此事有没有给卖家带来更深层的启示,那就是:跨境电商卖家多渠道经营对私域流量体系的管理技术、数据安全、内容营销的严重缺失。

互联网用户可谓苦于个人信息不安全久矣。早在2019年,《华盛顿邮报》就报道过一台iPhone里竟有5400个应用追踪器无时无刻都在检测用户数据,向第三方输送包括电话号码、IP地址甚至具体位置等极其敏感的个人信息;今年10月,微信被发现其在后台反复读取用户相册,引发又一轮APP是否意图窃取用户信息的质疑,而微信回应称这只是为了使用户发送图片时更快速流畅,并将在后续更新中取消这一功能。

但卖家也不必因为几家互联网巨头在用户信息安全方面接连翻车就以为剩余的搜索引擎草木皆兵。比如说Google,它就是一个重内容、重用户体验的平台,其搜索逻辑是最简单且没有门槛的,相对而言比其他平台更注重信息安全保护。

因此,卖家可以放心地在Google做内容营销,吸收私域流量,促进用户自然增长,Google会依据它的爬虫逻辑自然而然地提高你在用户群体的曝光度,这就是俗话说的“酒香不怕巷子深”。

10月27日,Google母公司Alphabet公布了2021年第三季度财报,数据显示,该公司第三季度的总营收为651.18亿美元,同比增长41%。

Google第三季度营收表现反映出广告客户大力支持,消费者活跃度上升当然还有谷歌云的出色表现,而以上的种种优异成绩足以让Google可以大方地向同行喊话:“你大爷还是你大爷!”

【二】

你的买家用户数据不是你的用户数据时代到来?!

现代社会非常讲求企业责任感,平台也好,卖家也罢,都得在发展的同时也得对公众利益负起一定责任。而且,现代的商业竞争往往追求“体面”,哪怕这种竞争实质上是排除异己、虎口夺食,也要以一个政治正确的借口作为切入点。

对互联网科技行业来说,用户的信息安全保障永远是躲不过的话题和公众质问点。

在互联网发展的早期,大众显然还没意识到自己的信息安全是怎样陷入风险的,因为他们不知道他们的网购订单信息和搜索引擎历史等资料会刻画出跟用户个人偏好一致的用户画像。

有了这幅用户画像,卖家就能清楚了解用户的实际需求,从而使他们的营销事半功倍。

在此后的十几年里,随着公众对互联网本质的了解愈发深入,他们对这种看不见的跟踪者也愈加反感,退一步说,利用用户信息做广告营销还算勉强能接受,但更可怕的是,万一有不法分子采集这些信息从事违法活动呢?

据国家互联网应急中心发布的《2021年上半年我国互联网网络安全监测数据分析报告》数据显示:通过自主捕获和厂商交换发现新增移动互联网恶意程序86.6万余个,同比下降47.0%。通过对恶意程序的恶意行为统计发现,排名前三的仍然是流氓行为类、资费消耗类和信息窃取类,占比分别为47.9%、20.0%和19.2%。

正因如此,当前用户对信息泄露风险的容忍已濒临极限。最大的广告投放平台之一——苹果,正是看中了这一时机,顺势推出了他们的新广告投放政策。

一直以来,苹果与Facebook等广告投放巨头既有合作,又存在竞争关系。一方面,Facebook等App需要以iPhone为载体为用户提供服务,此为合作互利;另一方面,苹果自身也有承接广告业务,因此它也跟Facebook等传统广告商存在商业竞争。

(来自:Pixabay)

为了能在广告份额竞争中获取更大的收益和利润,2020年6月,苹果借助其平台方的身份发布了投放新规:从iOS 14版本开始,所有App必须征得用户许可,才能对其进行跟踪或访问其设备的IDFA。

IDFA是苹果官方唯一允许广告获取用户的信息,可以理解为广告id,它是苹果公司向广告主提供的用于追踪用户的广告标识符。但IDFA并不会永远一成不变,如果用户完全重置系统,广告标示符会重新生成。

iPhone一直引以为豪的高安全性能,很大程度上是建立在IDFA之上。因为其既可以在任意时刻关闭,也可以随时重新打开,并且随着每此关闭、打开一次,这个IDFA会立即刷新。因此只要在用户不愿意的情况下,广告主根本无法追踪个人信息。

相比之前,苹果的信息安全新规最大的差别在于:用户对IDFA的把控更加彻底,在App安装之前便可决定在整个使用期间是否要让广告主追踪自己的信息,而无须像之前那样需要反复操作。

别人家的奶酪看上去好吃,却不是那么容易就能吃得到。苹果对此应该深有体会,因为它的新政触及了庞大且坚固的广告业联盟的利益,本来都是在一个锅里吃饭的兄弟,苹果如今却连人家的锅都要砸了,这自然引起以Facebook、Twitter为首的广告巨头的集体反对。

在强大的阻力之下,苹果这项新规也是一波三折,折腾了近一年,在今年4月的iOS 14.5版本更新才正式落实了这一政策。

苹果新规正式实行至今也有近7个月了,在这段时间内,以Facebook为首的互联网广告行业受到了巨大冲击,可谓“扎克跌倒,库克吃饱”。

广告技术公司Lotame估算数据显示,仅Snap、Facebook、Twitter 和YouTube这四家提供广告服务的科技平台,今年下半年就已损失近 100 亿美元;而根据金融时报10月18日的消息,苹果广告业务所占市场份额6个月来增长逾2倍。

具体来看,苹果通过点击广告获得的iPhone应用下载量中,苹果内部业务占58%,而在去年,该业务的市场份额仅为17%,同比上涨高达241%;此外,分析公司Evercore ISI预测苹果或在本财年从其广告业务中获得50亿美元的收入,并在3年内创收200亿美元。

这足以说明,苹果以保护用户隐私为由的新规,客观上打击其他互联网平台在iOS生态中的收入,而自身的广告业务却获得历史性的增长。

苹果的隐私新规造就的高额营收,表面上看是苹果霸权的又一次重大胜利,实际上隐藏的商业逻辑是用户对广告平台无休止的窥探已经到达忍无可忍的地步,因此这项新政背后是具有广泛民意支持的。

作为广告主的卖家,更应学会抽丝剥茧,解读出商业现象底下的深意。具体而言,卖家首先就应考虑是否要从个性化广告领域抽身而退;其次,假使真的要退,接下来该选择哪种广告形式,是高投入高收益的视频广告,还是大音希声般的信息流广告,或是其他类型的广告?这些问题都需要卖家仔细思考抉择。

【三】

一骑绝尘的谷歌?Facebook溃败?搜索广告再度兴起

受苹果的信息安全新规影响,各大广告投放平台收入骤降。英国《金融时报》的调查数据显示,在苹果改变其隐私设置的几个月内,Snapchat、Facebook、Twitter 和 YouTube等个性化广告平台损失了约 98.5 亿美元的收入。

然而,也并不是所有广告投放平台都活在愁云惨雾之中,比如说Google就做到了在苹果新政下逆势上涨。

10月26日,Google的母公司Alphabet发表了其2021年第三季度财报,该公司第三季度营收达到651.18亿美元,较去年同期增长41%,为14年来最高;净利润为189.36亿美元,同比增长68%。

自今年4月iOS 14.5更新实装以来,Snap、Facebook等广告大头损失的份额大部分被苹果自己吃干抹净了,但如此大的体量终归有一部分流了出来,其中受益最大的就是Google。

(来自:Pixabay)

为什么这个幸运儿会是Google而不是别的互联网厂商?这是由是他们投放的广告性质决定的。

Google与Facebook、Twitter等广告投放平台最大的区别在于:Google提供的广告服务是搜索引擎广告,而Facebook和Twitter提供的则是个性化广告。

前者指广告主根据自己的产品或服务的内容、特点等,确定相关的关键词,撰写广告内容并自主定价投放的广告。当用户搜索到广告主投放的关键词时,相应的广告就会展示(关键词有多个用户购买时,根据竞价排名原则展示),并在用户点击后按照广告主对该关键词的出价收费,无点击不收费。

后者就更好理解了,它就是指那些用户在浏览页面时无视用户的意愿突然跳出来的广告,当然其推荐的产品是用户之前有关注过或者正紧缺的,但这不是它们随时随地打扰用户的借口。

在去年高基数影响下,Google广告在第三季度表现仍然十分强势。其中搜索广告和联盟广告均表现出高于市场预期的增长韧性,分别同比增长为44%、40%,而其原本市场预期增长是39%、31%。根据市场调研,搜索广告CPC在三季度同比增长25%以上,也就是说,谷歌搜索广告仍然在享受溢价带来的营收扩张。

个中原因,除了Google本身家大业大之外,还在于其通过一些技术改进显著优化了搜索广告的投放效果,大幅促进了广告收入的增长。

苹果信息安全新规削弱了Facebook等平台的个性化推荐广告投放效率,因而短期部分广告主会将一部分广告预算转移到其他广告类型上,比如搜索引擎广告等。基于这个逻辑,Google的搜索引擎广告短期在苹果信息安全新规影响之下反而会获得更多的投放需求。

搜素引擎广告的兴起是多种因素共同作用的结果,广告平台自身的因素固然很重要,那卖家在这一过程中又充当着什么样的角色?

实际上,随着流量价格不断上涨,即使Facebook等个性化广告平台不遭受苹果打压,作为广告主的卖家也快要承担不起高昂的流量定价了。

Facebook目前拥有约700万广告主,但日活跃用户在过去数年都没有明显增长。简单来说,就是个性化广告已进入供大于求的阶段,广告成本更多被转移到卖家身上。

因此,苹果的信息安全新规只是起到了催化作用,Facebook的溃败和搜索引擎广告的崛起本来就只是时间早晚问题。

这种现象导致的后果,就是广告主将逐渐撤出个性化广告领域,往搜索引擎广告等其他广告形式投放资源。而Google针对目前形势,也顺势提出了广告规模化、自动化和流程优化的“降本增效”式的打法。

当下的卖家经常会陷入一种思维误区:他们往往纠结于新用户获取率的高低,而忽略了老用户的再运营。

根据营销学之父菲利普·科特勒的营销理论,卖家每开发一个新客户的成本是维护一个老客户的5倍,每当客户流失率降低5%,卖家利润会增长超过25%;从现实角度出发,与开发新客户相比,增强和老客户之间的联系和合作对卖家来说性价比更高。

如同前面所分析的,Google因搜索广告业务再创佳绩,Facebook因个性化广告惨遭滑铁卢,其背后体现的是用户对信息安全的重视程度不断上升。

行业大势如此,卖家需要在最短时间接受并消化。除此之外,Google的优秀业绩还包含了来自私域平台的广告费用,这也反过来说明Google的爬虫逻辑对卖家聚拢私域流量有一定帮助。

当然,无论卖家选择了搜索引擎广告还是其他类型的广告,都要明确一点:广告说到底只是一种营销手段,真正要让意向客户下单付款还是需要质量过硬的产品或服务,同时也要吸收、聚拢私域流量,以形成卖家自身的生态闭环为目标。

这就又回归到一个老生常谈的话题,从先前的事例就能看出,现在连苹果这样的巨无霸都开始要打造自己的私域流量,中小卖家作为跨境电商行业里最为势单力薄的一环,上有亚马逊等第三方平台虎视眈眈,下有竞品卖家明争暗斗,再想像以前那样给平台打工过活已经不合时宜了。

因为如今平台的政策风险也是日益增大,像年中那次封号风波说不定什么时候就会卷土重来。吸引不了私域流量,也就很难让消费者产生品牌依赖性,聚拢核心用户更是无从谈起。因此卖家其实是处于一个相对比较危险的境地,这也是近两年来中小卖家建造独立站风潮兴起的重要原因。

【四】

个人信息保护合规监管收紧 跨境电商多渠道卖家致命短板!?

当前,用户消费信息可以揭露的不仅仅是个人生活水平和消费习惯,令人细思极恐的是,它更可能暴露一个人的职业、性格甚至人品!

有人说这怎么可能,大数据又不是神仙。事实上,在某种程度上来说,大数据还真有点像所谓无所不知的神仙。以近两年来比较热门的话题——疫情流调为例,众多病例的行动轨迹通过大数据串连起来,就是一幅栩栩如生的用户画像。比如说去年年底确诊的成都女孩,因为流调显示其被隔离前在几天之内去了十几家夜场喝酒,被网友推测出她的职业是酒吧气氛组,从而大加申斥,最后更演化为群体网络暴力事件。

出于维护公众利益目的的用户个人信息披露尚且有如此隐患,那些以赢利为目的App更不必指望他们会重视并保护用户的个人信息安全。

(来自:Pixabay)

据《2021年App个人信息使用态势分析报告》报告显示,在对近万款活跃App中,共计有56.3%的App疑似存在违规收集使用个人信息的问题,平均每个App存在0.8个违规风险。其中,手机游戏类App、出行旅游App、生活购物App存在违规风险占比前三,均超过60%,成为App违规风险“重灾区”。

在有违规风险的App中,高达64.6%的App疑似存在“未经用户同意收集使用个人信息”的情况;另有26%的App疑似存在“违反必要原则、收集与其提供服务无关的个人信息”的情况;还有10%的App疑似存在“未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围” 的情况;甚至有5.2%的App疑似存在“未经同意向他人提供个人信息”的行为。

在一片个人信息安全不受保障的质疑声中,《个人信息保护法》如期而至。

2021年11月1日,我国的《个人信息保护法》正式实施。简单来说,这是我国第一部专一性的关于保护个人信息的法律条款,比起先前零散的法律条文更进一步地加强了对个人信息的保护。

从宏观角度来看,《个人信息保护法》将对我国民众的个人信息保护产生巨大影响,当然这过程中也免不了会纠正过往的一些不正确的行为,部分人群可能会因此感到“阵痛”。

据数字保险经纪平台Embroker的估计,从2017年到2021年的五年期间,全球网络安全产品和服务的支出预计将累计超过1万亿美元。从2021年起,网络安全市场将同比增长12-15%。

回归到我们关心的问题,《个人信息保护法》将会怎么样影响我国的跨境电商卖家?

其中一个典型的例子是“个性化广告”,它其实也是通过采集大量个人信息去描绘包含着用户消费偏好和消费水平的用户画像,从而达到对经济能力和需求缓急程度不同的消费者采取价格歧视策略赚取高额利润的目的。

比方说用户A急需某种产品,而用户B对该类产品也有需求,但并不是特别紧缺,Facebook等广告投放平台会根据个人信息得出的用户画像,给用户A推荐价格更高的产品。

以上例子实际上就是我们常说的“大数据杀熟”。根据《个人信息保护法》第二十四条,这种行为违反了“信息处理者利用个人信息进行自动化决策,应当保证决策的透明度和结果公平、公正,不得对个人在交易价格等交易条件上实行不合理的差别待遇,同时明确禁止强制推送个性化广告”的规定。

可以预见的是,随着《个人信息保护法》的实施,未来我国将更严厉地打击非法收集个人信息的行为及其衍生的产业链。

通过归纳总结,我们可以看出“苹果IOS系统更改个人隐私策略”、“流量价格飙升”、“Google搜索引擎广告再次兴起”、“卖家使用明信片进行买家刷单测评沟通”,这些事件发生的背后,其实隐藏着共同的逻辑:映射着跨境电商卖家多渠道经营对私域流量体系的管理技术、数据安全的严重缺失。

正是因为全球用户对个人信息安全愈发重视,苹果才能理直气壮地对其他广告平台下狠手,而广告流量价格的上涨也表明用户对个性化广告无感甚至反感,因此搜索引擎广告作为尊重用户消费意愿的广告模式成功帮助Google再上一个台阶。

由此可见,无论是国内还是海外,对信息安全的保护都愈发严格。在维护用户信息安全这面大旗的掩护下,平台对卖家可以更轻易地予取予夺,这也进一步地提醒卖家,搭建私域流量的最好时机或许到了!

私域流量的搭建,归根结底,其核心有三步。

第一步,从公域引流。目前比较大的流量入口主要是亚马逊等电商平台和TikTok等社交平台。比如说近两年非常火爆的直播带货,为什么品牌方不仅愿意花钱请主播打广告,还在直播中降价促销,其实更多的是为了将公域的巨大流量部分吸收到卖家的私域平台。

第二步,实现产品转化。这是卖家对单个用户的最高目标,即促进产品成交,带动销售额增长。这是承上启下的一步,从公域引入的流量通过提高产品转化率最终带动企业规模增长。因此,卖家离不开广告这种必要的营销手段,只是我们现在得更谨慎的选择适合自身情况的广告模式。

第三步,裂变增长。企业的规模增长离不开用户裂变,因为单个客户的销售额很难超过客户群体,而跨境电商的本质还是零售,“质量为王”大于“流量为王”,只有产品质量过硬,才能形成良好口碑,从而带动营销效率增长。

以上种种均说明,随着互联网发展的加快和深入,信息安全对广告主和广告平台来说,已不再是可有可无或者锦上添花的点缀,它成为了用户切身利益的一部分。只有切实地让用户感到信息安全得到保障,他们才会愿意认真衡量广告推荐的产品是否符合自身需要,而不是像现在这样,看到跳出一条广告马上点叉。

【原创申明】为了更好保护支持原创内容和对忠实读者负责,本网站跨境阿米SHOW(网站地址:www.amishow.com)及公众号跨境阿米SHOW(微信号:amishow321)刊载的包括文字、图片、音频、视频等所有内容,除签署正式付费转载协议伙伴外,禁止任何形式的复制、转载、修改或者以其他方式使用本网站或本公众号的内容。本网站或本公众号部分引用资料只代表原作者意见,不代表本网站www.amishow.com或者本公众号『跨境阿米SHOW』任何立场,如发现本站文字存在版权疑问,请联系我们「微信号:amishow01」「邮箱copyright@amishow.com」处理。

发表评论

请先登录后参与评论

{{ item.user_info.display_name }}